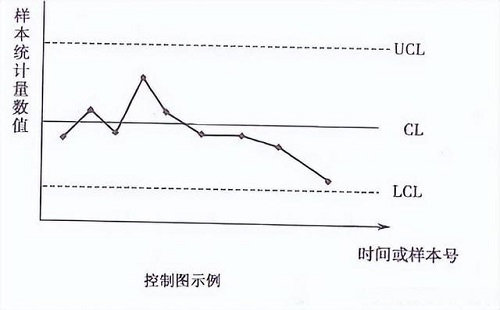

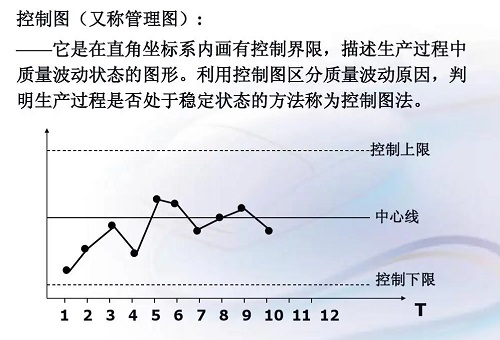

控制圖的定義:

控制圖亦稱"質量管理圖"、"質量評估圖",是根據假設檢驗的原理構造一種圖,用于監測生產過程是否處于控制狀態。它是統計質量管理的一種重要手段和工具。

在生產過程中,產品質量由于受隨機因素和系統因素的影響而產生變差,前者由大量微小的偶然因素疊加而成,后者則是由可辨識的、作用明顯的原因所引起,經采取適當措施可以發現和排除。

當一生產過程僅受隨機因素的影響,從而產品的質量特征的平均值和變差都基本保持穩定時,稱之為處于控制狀態。此時產品的質量特征是服從確定概率分布的隨機變量,它的分布(或其中的未知參數)可依據較長時期在穩定狀態下取得的觀測數據用統計方法進行估計。分布確定以后,質量特征的數學模型隨之確定。為檢驗其后的生產過程是否也處于控制狀態,就需要檢驗上述質量特征是否符合這種數學模型。為此,每隔一定時間,在生產線上抽取一個大小固定的樣本,計算其質量特征,若其數值符合這種數學模型,就認為生產過程正常,否則,就認為生產中出現某種系統性變化,或者說過程失去控制。這時,就需要考慮采取包括停產檢查在內的各種措施,以期查明原因并將其排除,以恢復正常生產,不使失控狀態延續而發展下去。

控制圖的制作

制作控制圖一般要經過以下幾個步驟:

①按規定的抽樣間隔和樣本大小抽取樣本;

②測量樣本的質量特性值,計算其統計量數值;

③在控制圖上描點;

④判斷生產過程是否有并行。

控制圖為管理者提供了許多有用的生產過程信息時應注意以下幾個問題:

1.根據工序的質量情況,合理地選擇管理點。管理點一般是指關鍵部位、關健尺寸、工藝本身有特殊要求、對下工存有影響的關鍵點,如可以選質量不穩定、出現不良品較多的部位為管理點;

2.根據管理點上的質量問題,合理選擇控制圖的種類:

3.使用控制圖做工序管理時,應首先確定合理的控制界限:

4.控制圖上的點有異常狀態,應立即找出原因,采取措施后再進行生產,這是控制圖發揮作用的首要前提;

5.控制線不等于公差線,公差線是用來判斷產品是否合格的,而控制線是用來判斷工序質量是否發生變化的;

6.控制圖發生異常,要明確責任,及時解決或上報。

制作控制圖時并不是每一次都計算控制界限,那么最初控制線是怎樣確定的呢?如果現在的生產條件和過去的差不多,可以遵循以往的經驗數據,即延用以往穩定生產的控制界限。下面介紹一種確定控制界限的方法,即現場抽樣法,其步驟如下:

1.隨機抽取樣品50件以上,測出樣品的數據,計算控制界限,做控制圖;

2.觀察控制圖是否在控制狀態中,即穩定情況,如果點全部在控制界限內.而且點的排列無異常,則可以轉入下一步;

3.如果有異常狀態,或雖未超出控制界限,但排列有異常,則需查明導致異常的原因,并采取妥善措施使之處在控制狀態,然后再重新取數據計算控制界限,轉入下一步;

4.把上述所取數據作立方圖,將立方圖和標準界限(公差上限和下限)相比較,看是否在理想狀態和較理想狀態,如果達不到要求,就必須采取措施,使平均位移動或標準偏差減少,采取措施以后再重復上述步驟重新取數據,做控制界限,直到滿足標準為止。

控制圖如何判斷異常現象

用控制圖識別生產過程的狀態,主要是根據樣本數據形成的樣本點位置以及變化趨勢進行分析和判斷.失控狀態主要表現為以下兩種情況:

1.樣本點超出控制界限;

2.樣本點在控制界限內,但排列異常。當數據點超越管理界限時,一般認為生產過程存在異常現象,此時就應該追究原因,并采取對策。排列異常主要指出現以下幾種情況:

3.連續七個以上的點全部偏離中心線上方或下方,這時應查看生產條件是否出現了變化。

4.連續三個點中的兩個點進入管理界限的附近區域(指從中心線開始到管理界限的三分之二以上的區域),這時應注意生產的波動度是否過大。

5.點相繼出現向上或向下的趨勢,表明工序特性在向上或向下發生著變化。

6.點的排列狀態呈周期性變化,這時可對作業時間進行層次處理,重新制作控制圖,以便找出問題的原因。

控制圖對異常現象的揭示能力,將根據數據分組時各組數據的多少、樣本的收集方法、層別的劃分不同而不同。不應僅僅滿足于對一份控制圖的使用,而應變換各種各樣的數據收取方法和使用方法,制作出各種類型的圖表,這樣才能收到更好的效果。

版權聲明:本文為優制咨詢原創文章,轉載請注明出處。