導言:如何讓下屬、員工能夠按時按質按量的完成布置的任務?如何保證每一個下達的命令都能讓負責執(zhí)行的下屬、員工達到使命必達?SDCA循環(huán)無疑是一個簡明的手段。但是簡明不等于簡單,更不等于拿來就可以隨便使用,越是鋒利的武器,使用不當反而可能造成越是嚴重的后果。比如,我們今天將要提到的“A”——“激勵”里的精神激勵在實踐中應用的誤區(qū)。

正確認識精神激勵

很多管理者被問到如何理解精神激勵的時候,常常有以下幾個認識的誤區(qū):

1、精神激勵就是無法提供物質激勵時,一種極低成本的替代方法,下屬會認為是上司不愿意為自己的努力給予真實的物質回報時的手段

2、精神激勵的效果和物質激勵無法相提并論

3、精神激勵就是畫餅,用一些好聽的客套話夸獎對方,讓對方開心

4、對于閱歷豐富或者年長的下屬,精神激勵幾乎沒有效果,因為對方見多識廣,“根本不吃這一套”

還有很多其他的管理者對精神激勵的認識誤區(qū),這里就不一一羅列了。正是因為1、認識的錯誤;2、使用方法的錯誤,導致很多管理者并不覺得精神激勵是一個實用的工具,懶得去研究,也沒有嘗試著去使用、練習、提高這個技能,因為從認識上和使用方法上已經出現了偏差。

其實,精神激勵并不是一個效果低于物質激勵的手段,更不是物質激勵的時候的替代方案;相反的,精神激勵是物質激勵的進階,也就是說,精神激勵是比物質激勵更需要的工具。這一點,我們可以從著名的馬斯洛需求層次理論和赫茲伯格雙因素理論中找到原因。

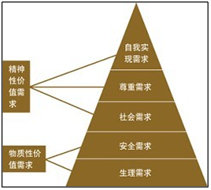

馬斯洛需求層次理論

馬斯洛需求層次告訴我們兩個重要內容:1、人的需求是遞進的,只有滿足了低層次的需求,才會開始關注更高一個層次的需求,如果一個人吃不飽、穿不暖、隨時面臨外界的人身安全的威脅,那么他是沒有精力去追求更高層次的社交、尊重、自我價值等這些內容的;2、當低層次的需求被滿足的時候,人們必然會本能的追求更高一個層次的內容,一個人在滿足了吃穿住安全之后,必然會本能促使他去尋求社交需求,當有了社交后,必然追求尊重需求。作為公司的員工,正常情況下,生理需求、安全需求、社會/社交需求基本是可以滿足的,此時的員工,必然追求、渴望著尊重的需求,希望被人認可,這是一種本能的驅使。如果我們只是依靠物質的激勵,而忽視了精神的激勵,那么是不能完全滿足員工的尊重需求的。

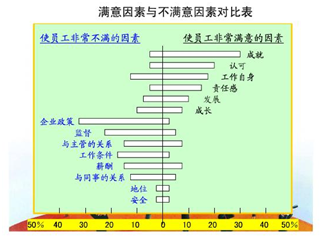

赫茲伯格雙因素理論

赫茲伯格雙因素理論中,左下角的因素稱為保健因素,對應的主要是前面提到的馬斯洛需求里的最底層兩個(物質性價值需求),右上角的因素稱為激勵因素,對應的則主要是馬斯洛需求里的上面三個(精神性價值需求)。從這張經過大量調查后總結的圖表可以明顯看出,保健因素的缺失會使員工產生不滿,如工資微薄、環(huán)境惡劣、安全受到威脅等;但即使將保健因素都彌補了,做的很完善,并不能使員工產生明顯的滿足感和認同感。只有將激勵因素做出來,讓員工感覺自己被認可、有成長、發(fā)展,才能真正讓員工感覺自己的工作是有激情的,才能真正激發(fā)員工的潛能,員工不再是機械的操作,而是帶著頭腦去思考著作業(yè),才會開始發(fā)揮其主觀能動性。

因此,精神方面的激勵不僅不是物質激勵的低成本替代品,更不是虛無縹緲的噱頭。要想讓員工激發(fā)潛能,開始主動的完成工作、建言獻策,僅僅有物質激勵是不夠的,還必須依靠精神激勵,這是人的需求本能決定的。正確的使用精神激勵,才能真正讓員工、下屬按照我們期望的主動、積極地工作起來!

--未完待續(xù)

版權聲明:本文為優(yōu)制咨詢精益生產咨詢師荊儒先生原創(chuàng)文章,轉載請注明出處。